Юрий Глазов

В КРАЮ ОТЦОВ

К оглавлению

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Возвращение домой

Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт. Прозрачна грива табуна ночного.

Мандельштам

Я вернулся домой в морозное январское утро, увидел своих крохотных,

отвыкших от меня мальчиков, и каждая жилка задрожала во мне. Я вошёл и

дом, который давно не видел. Дом-ловушку. Дом, где пятнадцать недель нал

рывалась в одиночестве моя милая, как будто бы сделанная из кремня Марина.

Дом, где следили за тем, как шла моя болезнь. Где порой уже не чаяли увидеть

меня живым. Леночка была в школе. Мальчики так ласково, так доверчиво прижались

ко мне. Ты восстал из мёртвых, папа! Но кто я им nеперь? Отец, который

вышвырнут из жизни? Товарищ по играм? Бесплатная нянька? Жилец с временной

пропиской?

Марина стояла рядом, пока я с нежностью обнимал моих мальчиком, Она

всё ещё не могла поверить, что отец её сыновей — жив, вернулся, восстал

из гроба. Как некогда Леночка в те далёкие годы, когда я в отчаянии думал

покончить счёты с жизнью, придавала мне сил жить, так теперь, когда я только-только

начал подниматься на ноги, мои крохотные сыновья всем своим видом говорили

мне: «Мы знаем, что ты болел, папа! Живи, будь с нами! Ты нужен нам, и

мы нужны тебе!»

И в Марине произошли заметные перемены. Прошли эти страшные шестнадцать

недель, когда на работе все так вопросительно смотрели на неё. Ну что?

Как? Лучше ли ему, которому нет больше места в нашей жизни? Что же это

он так плохо рассчитал свои силы? И те, кто спрашивал о здоровье мужа,

чувствовали себя героями. Да и хотели ли они в самом деле, чтобы н поправился?

Может быть, чем быстрее я уйду из этой жизни, тем лучше? Сын славного советского

писателя Павленко Андрей, с которым Марина поддерживала приятельские отношения

со студенческой скамьи, сказал Мазуру в эти дни: «Она не наша!» При встречах

он отворачивался или выходил комнаты, где была Марина. Сын пошёл в папу.

А Мазур, мой давний приятель, советовал Рае Суворовой, единственной сослуживице

Марины, не Поившейся с ней разговаривать, перестать поддерживать отношения

с нашей опасной семьёй. Каково было Марине каждый раз идти в университет?

Каково было ей дома с родной матерью, которая, ничего не зная о постигшей

нас беде, мыслями была далека от зятя? Как можно было расска-ить об этом

партийной женщине, которая давно предупреждала дочь, что её муж — не наш

человек? Впрочем, в душе Марина была тверда: всё правильно, он должен был

это сделать, а теперь нужно выдержать всё, что пошлёт Господь. И люди не

оставят нас в беде. В мороз, когда дома было хоть шаром покати, пришёл

Гриша Померанц, весь заиндевевший, с мясом, курицей, фруктами

в рюкзаке. Тот же самый Гриша — безмерно милый, святой, добрый считал,

что я ошибся. И Лена Семека. И Валя Турчин с Таней. Всегда оживлённая Наташа,

такой родной Борька Шрагин. Весёлый и улыбающийся отец Александр. И те

же родные отец Сергий Желудков и никогда унывающий Божий человек Анатолий

Эммануилович. Никогда, ни при каких обстоятельствах не предававшая нас

Натали. Ни на одну неделю не оставлявшая Марину своими заботами и великодушной

щедростью Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Благодарное чувство к ним всё

это время согревало' Марину, и в этой женщине с каждым месяцем возрастало

мужество, высокое мужество. Теперь всё позади. Муж дома, и мы ещё поборемся.

На своём столе я увидел ту самую повестку, что страшила меня, — вызов

в pайоннoe отделение милиции. Эти не забудут даже и больного. Ну, что же,

поехал на другой день к ним. Добрался в мороз до этого мёртвого невзрачного

здания. Всегда мне было отвратительно входить в милицию и здание суда.

В кабинете какой-то капитан порылся в моём досье. Задумался. Я показал

ему справку из больницы. На несколько месяцев у меня щадящий режим — спасибо

Александре Ивановне. Капитан милиции кивнул мне. Мол, иди, но об устройстве

на работу не забывай. Скоро позовём опять. Поправляйся! Выйдя из милиции,

где человеку всегда как-то неловко, я пошёл по Лени некому проспекту. Была

середина дня. Вокруг торопились по своим делам люди. Меня поразили их лица:

они были всё те же, что и год назад. А за это время в моей душе, в моей

семье, в моей жизни произошло столько перемен и прошумело столько бурь!

Я дошёл до автобусной остановки. И, решил пройти ещё одну — мне нравилась

эта улица. Проглянуло зимнее солнце. Я осторожно вдыхал опасный для горла

холодный, резкий воздух, от которого отвык за пятнадцать недель пребывания

в больнице. Мне дано было умереть. Вышние силы спасли меня и на этот раз.

И вдруг я к-то очень остро ощутил, что совсем свободен, действительно свободен!

г.ободен от зарплат, от каждодневного хождения в институт, от общения иодьми,

которые мне были не по душе. От сознания этой свободы стало зябко, и всё

же то было подлинное ощущение свободы человека, котррый

169

жил в обществе невольников. И сладостно, и страшновато сделалось мне oi

этой мысли, но чувство освобождения осталось с тех пор при мне.

В первую же субботу я поехал в церковь близ Донского монастыря. С трепетом

входил я в неё, в ту самую церковь, что была неподалёку от издатель ства,

где я работал целых пять лет до поступления в аспирантуру. В те годы я

почти не замечал этой церкви. Если бы кто-то из моих прежних сослуживцем

теперь увидел меня входящим в неё или молящимся, целующим иконы, сто ящим

на коленях, то немало бы изумился такой перемене. Впрочем, многие считали

меня сумасшедшим. А я стоял в переполненной верующими церкви, внимал каждому

слову батюшки, подходил к иконам, прося Деву Марию, Иисуса Христа и святого

Серафима Саровского исцелить меня от недугов. Дать мне сил растить моих

детей, совершить чудо с моими почками, замусоренными лекарствами, снять

вечно зудящую корку с моей правой щеки, что не давала мне спокойно спать.

Едва ли кто обращал внимание на меня в этот вечер Мало ли какая необходимость

привела человека в церковь? Как обычно, были много старушек, которые всегда

любили меня. Но были и сравнительно молодые женщины, и даже несколько юношей.

Но я не озирался по сторонам. С каждым словом священника (интересно, что

скажет о нём отец Александр, знающий их всех?) в мою душу входила частица

исцеляющей силы. Теперь я был готов к молитве. Мне нужна была церковная

служба. Мне не на кого было больше надеяться, кроме как на Бога. Бог спас

меня от смерти, возвратил к детям, к жене. Он вносит радость и мир в мою

измученную душу. И укреплялась надежда, что Господь Бог и наш Спаситель

будут и дальше заботиться обо мне. Даже в теперешнем моём безвыходном положении.

Мне надо было непрерывно работать — переводить. Нужно было зарабо тать

деньги, отдать долги за квартиру. Большую часть дня я сидел за своим письменным

столом над пишущей машинкой. Зато теперь я был всё время при своих детях.

Родной глаз наблюдал за маленькими детьми, когда Марина уходила в университет.

Денег, конечно, не хватало. Но друзья о нас не забывали. И в дни, когда

к горлу подступало отчаяние, страх за завтрашний день, вдруг приходила

помощь. Часто подарок приносила Лена Семека. Такт, с которым она передавала

дары, собранные для нас нашими друзьями и не знакомыми благодетелями, был

поразителен. На сердце становилось легче, хотя я каждый раз поёживался

от этой милостыни. Но что мне было делать? Не умирать же?

Было и немало горьких минут. Несколько раз к нам заходила Оля Ревзина.

Обычно это случалось, когда она приезжала по делам к нашему соседу Борису

Успенскому. С Олей, лингвисткой, умненькой и живой молодой женщиной, у

меня сложились дружественные отношения ещё в начале шестидесятых годов.

Частично моё поведение определялось теорией «социальною двуязычия советского

общества», которую я ей довольно откровенно излагал. Концепция эта отличалась

не столько своей оригинальностью, сколько

170

оптимизмом, поскольку предполагала неизбежность перехода к одноязычию,

то есть выражению своих истинных мыслей. Оля внимательно меня выслушивала

и, разумеется, о наших беседах и их содержании сообщала своему мужу, Исааку

Ильичу Ревзину, тоже лингвисту, члену партии. После двух-трёх разговоров

с Олей неожиданно пожаловал к нам и сам Ревзин. Ничего не подозревая, я

пригласил его к себе в кабинет и предложил сесть. Мы с ним немного были

знакомы и раньше.

Ревзин с ходу огорошил меня. По его словам, ещё на конференции в Тарту,

в августе 1966 года, за моей спиной велись разговоры о том, что я провокатор

КГБ, но он, вопреки всем слухам, поддерживал со мной открытый разговор

в присутствии двух участников летней школы семиотиков. В своё время и Пятигорский

ему говорил, что наша социальная активность была, по сути своей, бесовской.

И вот теперь, согласный с мнением Саши Пятигорского, Исаак Ревзин пришёл

мне сказать, что считает мою деятельность бесовской. Я был ещё чрезвычайно

слаб и спорить с ним просто не мог. Разговор на этом закончился. Несколько

лет спустя Ревзин, в ту пору сравнительно крепкий мужчина, неожиданно скончался.

Наш разговор с ним, его партийность, его откровенность, его, насколько

я помню, безнаказанность после того, как он подписал одно или два письма

протеста, и его безвременная смерть заставили меня призадуматься. Олю я

больше никогда не видел. Не исключено, что концепция поведенческого двуязычия

могла подвигнуть милую и живую женщину на самовыражение, от чего, разумеется,

Исаак Ильич не на шутку перепугался.

Время от времени приезжал Виталий Рубин с Инной или Марусей. У меня

с ним складывались довольно странные отношения. Как будто бы мы оставались

друзьями. Мне он был мил. Приносил довольно интересные и важные новости.

Он ликовал по поводу того, что его приняли в Институт востоковедения.

В его доме я познакомился с Литвиновым и отцом Александром. Несколько раз

улавливал в его словах неудовольствие и даже некоторую брезгливость в отношении

евреев, принимающих христианство. В присутствии Маруси и Инны он говорил

мне, ещё больному, что письмо, которое я подписал вместе с Литвиновым,

он бы подписывать не стал. Бестактности этих слов он даже не замечал. Когда

его начали «тягать» в Институте востоковедения за его подпись, он признал

ошибочность этого поступка, хотя из дневниковых его записей, опубликованных

впоследствии, можно понять, что он оценивал своё поведение как героическое.

Потом ему пришлось, бедному, хлебнуть испытаний полной мерой, когда он

оказался в ситуации, почти аналогичной моей. И, встретив его несколько

лет спустя в Мексике, я увидел перед собой совершенно другого человека,

с которым можно было нести откровенный и сердечный разговор.

Пишу я это. чтобы показать, насколько напряжена была атмосфера в отношениях

даже между близкими друзьями. С Гришей Померанцем, как я

171

писал, у нас были серьёзные расхождения. Но, несмотря на это, Гриша с Зиной

помогали моей семье в самые горькие минуты моей болезни. Такое не забывается.

Во имя этого надо бы забыть многое другое. Но простить не означает забыть.

Думаю, что откровенный характер моего повествования обязывает меня быть

правдивым до конца.

Наши отношения с Гришей носили напряжённый характер. Он искренне обижался,

что я относился к нему без должного пиетета. У Гриши были свои расхождения

с Солженицыным, и в этом споре мне была гораздо ближе позиция Солженицына,

хотя я и не разделял её целиком/ Последующие выступления Гриши против Солженицына

не вызывали во мне интереса.

В ноябре 1968 года, когда я ещё лежал в больнице, хоронили Алексея Костерина,

также подписавшего «письмо двенадцати». Я не успел с ним познакомиться,

но всегда отдавал должное его героизму. В день похорон, когда над uhобом

покойного выступал со своей знаменитой речью Пётр Григорьевич Григоренко,

все мои помыслы были там, в зале крематория, в толпе собравшихся почтить

Костерина моих друзей-диссидентов. Именно в этот час ко мне в больницу

пришёл Гриша, к которому вскоре присоединился и Миша Занд. Мне, конечно,

приятно их было видеть. К Мише у меня никаких претензий не было. В появлении

же Гриши в моей палате в этот вечер мне виделась известная поза: он как

бы демонстрировал, что не собирается присоединяться к тем, кто стоял в

этот час у гроба старого большевика Костерина.

В один из дней после выписки, когда я сидел за своим столом и переводил

с английского книгу по искусству, зашёл ко мне Гриша. Я был ему неизменно

рад. Но на этот раз произошло нечто странное, что надолго и болезнен но

запало в мою память. Гриша пришёл с поручением от «Красного Креста», иными

словами, принёс деньги, которые собирала для нашей семьи интеллигенция.

Протягивая деньги, Гриша как бы выронил их на пол пере л моим письменным

столом. Случайность?

Я был больно задет этим и попросил Зину больше нам денег не приносить.

Выяснять отношения с Гришей я был просто не в состоянии. Нужно было стерпеть.

Самыми безобидными казались наши расхождения в «теологических

вопросах". В день рождения Гриши, на который были приглашены Ася с

Изей и я с Мариной, за столом разгорелся спор о том, что составляет основу

христианства. (Кстати, увидев после долгого перерыва Асю, которая вела

себя так, словно и не было её недавних обвинений в мой адрес, я не сразу

мог прийти в себя. Всё внутри меня дрожало. Мне отнюдь не доставляло удовольствия

видеть Асю и сидеть с ней за одним столом. Но Гриша в это не вникал.) Главным

в христианстве Гриша считал личность Христа. Для меня же средоточием Священной

истории и христианства были явление Христа и Его Воскресение. Но убедить

Гришу в этом было невоз-

172

можно. Впрочем, не это, разумеется, было главной причиной нашего взаимного

охлаждения. Пожалуй, добил меня рассказ Гриши о вызове его в КГБ. Это случилось

в дни, когда Наташа Горбаневская была арестована и шло следствие по её

делу. Вызванный на допрос Гриша предложил следователю, что отвечать на

его вопросы будет в письменной форме: мол, так быстрее. Гриша в самом деле

писал необыкновенно быстро, и медлительность следователя могла его раздражать.

Отвечая на вопрос о Наташе Горбаневской, Гриша, по его же словам, охарактеризовал

атмосферу её жизни как богемную. Всё это он рассказывал мне в один из ненастных

весенних дней, когда мы шли из Беляево-Богородского к его дому в тридцать

восьмом квартале. Мне стало почти физически плохо от его слов. Не помню,

и этот ли раз или в другой, но Гриша говорил о том, что «Хроника текущих

событий», издаваемая моими единомышленниками, — дело вредное. Но именно

с того дня отношения наши вошли в худую фазу, и мы виделись друг с другом

крайне редко.

Поистине причудлива и затейлива жизнь! В те годы, когда моя мама махнула

рукой на своё любимое дитя, когда родственники в ужасе отшатнулись от меня,

мой друг Гриша Померанц и Зина заменили их. Едва ли в ту пору мы были с

ними только друзьями. Мы были кровными сородичами. Как известно, от друзей

можно освободиться, от сородичей же — никогда и ни при каких обстоятельствах.

Да разве придёт в голову отречься от этих бесконечно дорогих, любящих существ,

терзающих тебя своими переживаниями о тебе? Я уверен, что Зина ночей не

спала, думая о Марине, наших детях и, конечно же, обо мне. У них не было

детей, и свои родительские чувства они переносили на нас. Зина верила,

что не по злому умыслу пошёл я на этот поступок и на жизнь отверженного.

Она ничего не хотела выяснять. Просьбой не приносить нам денег мы их глубоко

обижали и оскорбляли. Насупленный, немного мрачноватый Гришенька, пятидесятилетнее

дитя, воплощенное вдохновение и самопожертвование, прошедший войну от Москвы

до Берлина, долгие годы Потьминского лагеря и чекистских застенков, Гришенька,

который открыл мне Мандельштама и внушал ненависть к злу и несправеддивости,

— упрекал меня за то, что я слишком далеко зашёл по дороге неприятия режима,

который отравлял моё существование и не давал лишать полной фудью. В середине

шестидесятых годов попробовал было Солженицын выяснять отношения с Гришей,

написав ему ответное письмо, и нажил себе такого врага, что не приведи

Господь! Димитрий Панин — он же Сологдин — устал упрекать своего друга

Солженицына и снова сошёлся с ним. Но Гриша, мой бедный Гриша будет, вероятно,

находить изъяны в Александре Исаевиче, в своём, так сказать, кирюхе по

нарам и баланде, до гробовой доски. Жизнь выучила его затаиваться, не выяснять

того, что нельзя |нпенить до конца, но годами упрямо доказывать свою правоту.

Много лет спустя попробовал я заикнуться обо всём этом— осёкся. И говорю

об этом

173

лишь потому, что нет у меня смертной обиды на Гришу, но есть привязанность,

которую ни избыть, ни отбросить не могу. Ибо тут начинается достоевщина.

И пишу обо всех сложностях наших взаимоотношений, чтобы сказать, как бесконечно

сложна и причудлива жизнь. Удивительными тропами ведёт каждого из нас Господь

Бог!

Непросто было мне входить в новую жизнь. Душа моя была истерзана, быть

может, ещё более, чем тело, на котором не было живого места после больничных

уколов. К кому мне было обратиться за советам и духовной

помощью? Конечно, к священнику, к отцу Александру. Он в те годы был мне

более близок, чем Гриша. Гораздо более близок. Отец Александр печа тал

свои книги за границей под псевдонимами. Подлинное авторство этих трудов,

необыкновенно популярных среди русских христиан, скрыть были невозможно.

Да и сам отец Александр не уходил в чрезмерную конспирацию. Он держался

своих правил игры с властями. Его беспрестанно вызыпа ли на допросы в КГБ,

и, не чая порой выйти из этих переделок живым и невредимым, он не сдавался,

не раскалывался, не эмигрировал. Он не предал своих друзей, не отказался

от веры в Христа. Эта вера была не только унаследована им от матери и её

сестры, но дарована свыше, и само суше ствование этого человека в нашей

стране и в наше время — не лучшее ли доказательство бытия Божия? Я не помню

случая, когда бы отец Александр был зол, недоволен, находился бы в состоянии

гнева, надрыва. Полной мерой отпускал ему Господь внутреннего покоя и мира.

И вместе с тем, надо думать, один Бог знал, что происходило в глубине души

Его избранника. Ибо чем ближе подходит человек к состоянию святости, тем

больше разгорается огонь недовольства собой, осознания своей греховности

и озабоченности за мир.

Как-то после церковной службы отец Александр признался мне, что на одном

из собеседований в органах пообещал не поднимать в своих богословских трудах

политических вопросов. Это было горьким признанием для меня. Тут у нас

обнаруживались серьёзные расхождения. Мне не нравилось его несколько насторожённое

отношение к самоотверженным и часто шедшим на откровенный риск людям, которые

участвовали в демократическом движении. Не по нутру мне было и то, что

большая часть его паствы стояли и стороне от диссидентов. Меня глубочайшим

образом ранило, когда один из самых близких к отцу Александру людей, теперь

отошедший от православия, как-то в моём доме в то трудное время, когда

дорога была любая поддержки, философски заявил: сначала, мол, христиане

дождутся, когда диссиденты сойдут с арены — иными словами, когда им набросят

верёвку на шею, а потом уж они, православные, выступят с открытым забралом.

Не всё было благополучно в датском королевстве. Но я знал доподлинно, в

том числе и по собственному опыту, что отец Александр неукоснительно исполнял

свой пастырский долг по отношению к диссидентам-христианам, помогал им

сове-

174

том, добрым словом, прощал грехи и поддерживал материально. Пусть он не

подписывал те пьшаюшие гневом петиции и письма— у него была своя линия,

и он ни на один день не сходил со своего поста.

Отец Александр очень внимательно присматривался к жизни, к её переменам,

к политическому водовороту и мировым вулканическим извержениям. Политикой

он не занимался, предоставляя это профессионалам. У него был свой, широкий

и, по сути, исторический подход, в основе которого лежала вера не только

в Бога и в богоисторический процесс, но и в человека. Родившись в стране

напряжённого борения зла и добра, он отдал себя невидимым силам, ополчившимся

на борьбу с несправедливостью. Но отец Александр думал, что бороться со

злом нужно умеючи. Не следовало спешить. Нужно было собирать воинство Христово.

И вести прежде всего духовную порьбу — сеять Слово. Отец Александр верил,

что время способствует просветлению умов и возрождению христианства. Нужна

была напряжённая повседневная работа по просвещению людей, по освобождению

их от пут дикости, страстей, ложных и опасных концепций. Ему, как и многим,

ясно стало в те годы, что Русь нужно было крестить заново. И он принял

на себя этот подвижнический труд.

Впрочем, всё это открывается во всей полноте лишь сейчас, а тогда многое

приводило меня в недоумение и нередко ранило. Однажды, сидя с ним за сголом,

я спросил:

— Отец Александр, была ли моя подпись под «письмом двенадцати» ошибкой,

с вашей точки зрения?

— Кто же мог знать, что это будет ошибкой? — ответил батюшка. —. Вы могли

и выиграть.

О, как опешил я от этого ответа! То, что произошло в феврале 1968 года

и потом, не было для меня азартной игрой. То был долг совести. Я хорошо

понимал чувства таких людей, как св. епископ Фома Бекет, который знал,

что в Англии его ожидает казнь, но всё-таки шёл туда. Как писал Пастернак:

"Ты будешь всеми побеждён, и только в том твоя победа!» И мне было

больно это расхождение с моим духовным наставником.

Приближалось новое лето, а с ним и все признаки того, что после событий,

потрясших меня и мою семью, первый трудный год мы пережили. Здоровье моё

несколько улучшилось, и надо было обдумать, где мы будем проводить лето.

Ниша Первалка пришла в запустение. Никто из нашей прежней общины туда не

собирался ехать. И всё-таки хотелось отдыхать где-нибудь в Литве.

После

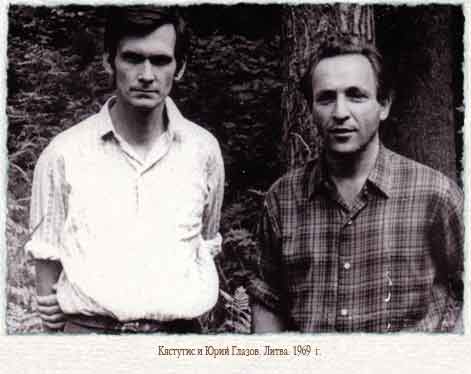

долгого перерыва у нас в доме вновь появился Кястутис — король Первалки.

Он обожал свою Литву, знал каждый уголок этой чудесной страны, и вместе

с ним мы обсуждали, куда именно могли бы поехать. Кястутис, высокий и худощавый,

приятный собеседник и набожный католик, явно хотел удружить мне. Ему было

совестно, что он исчез из моего дома во время наших треволнений. Впрочем,

так было не с ним одним. После

долгого перерыва у нас в доме вновь появился Кястутис — король Первалки.

Он обожал свою Литву, знал каждый уголок этой чудесной страны, и вместе

с ним мы обсуждали, куда именно могли бы поехать. Кястутис, высокий и худощавый,

приятный собеседник и набожный католик, явно хотел удружить мне. Ему было

совестно, что он исчез из моего дома во время наших треволнений. Впрочем,

так было не с ним одним.

175

Литва с её густыми лесными массивами, живописными озёрами и земля ничными

полянами представлялась сказкой. Там было столько красивых угол ков, что

трудно было остановиться на каком-то одном. И лишь когда Кястугис упомянул

глубинку Литвы — уединённую деревушку, где священство вал в полуизгнании

отец Станислав, давний друг их семьи, отсидевший и лагере после вторжения

русских целых десять лет, мне сигало ясно, что мы должны прежде всего повидать

этого священника. Все вместе мы доехали до Вильнюса, где я оставил Марину

и детей в доме у Натали. С Мариной мы условились, что, если мне понравится

в местечке, где живёт ксёндз, я дам ей телеграмму, чтобы они выезжали,

а мы с Кястутисом встретим их на железнодорожной станции.

Вместе с Кястутисом мы поэтапно добирались до костёла в Поберже. В чудесный

июньский день с небольшими рюкзаками за спиной мы шагали среди засеянных

зелёных полей, мимо живописных сельских домиков, нарядных солнечных полян,

холмов с деревянными распятиями. Никто за нами не следил. Никто ничего

не знал обо мне. Я вдыхал исцеляющий воздух прекрасной страны, которой

русские не принесли счастья. Мой друг обмс нивался вежливыми фразами с

литовцами, встречавшимися нам по дороге, и они раскланивались со мной,

явно принимая меня за своего. Я и сам знал несколько десятков обиходных

литовских выражений.

Только что прошла гроза, и всё вокруг было пропитано свежестью. Мне

стало совсем легко. Москва, так похожая на западню для меня, осталась где

то далеко. Вместе с нею отодвинулись назад сплетни и пересуды. Как хоро

шо было здесь дышать! На земле, ставшей жертвой не такой уж давней оккупации,

я вдруг почувствовал себя среди своих. Я знал: здесь никто не упрекнет

меня за то, что я совершил год с лишним назад. Чуть ли не каждый третий

был отправлен отсюда в Сибирь. А сколько литовцев — цвет нации бежало с

родины на Запад! Совсем недавно тут шла война против советских, и ещё в

прошлом году в Первалке я получил приглашение от местного партизанского

подполья стать их премьером. Была ли то шутка? Говорили ли им что-нибудь

Виргилиюс или Кястутис? Во всяком случае, многое тут были мне родным. Истерзанная

моя душа вдыхала воздух страны, где всё, бук вально всё было пронизано

стремлением к свободе.

И Кястутис с западным своим воспитанием не досаждал мне. Ему не надо

было доказывать, что главное в Христе — это чудо Его Воскресения и любви,

исцеляющей нас, грешных, — а не просто Его личность, хотя, конечно, не

было среди сынов человеческих никого прекраснее Христа. Кястутис еще раз

рассказал  мне

о патере

Станиславе Добровольском, которого мне предстояло увидеть через несколько

минут. Ксёндз знал несколько языков, писал стихи, переводил на литовский

Рильке. мне

о патере

Станиславе Добровольском, которого мне предстояло увидеть через несколько

минут. Ксёндз знал несколько языков, писал стихи, переводил на литовский

Рильке.

И вот мы поднялись на холм, где стояла простая сельская церквушка с

голубым куполом, вошли в усадьбу патера. Навстречу нам в замасленной

176

рубахе и в забрызганных краской тяжёлых ботинках вышел мужчина старше

моих лет, с удивительно приятным и моложавым лицом. Он приветливо нас встретил,

пошутил насчёт московитян и пригласил в дом. Мы пришли в час, когда патер

заканчивал свою работу: он выделывал металлические кресты, или, как он

их называл, «солнышки». Отдыхать с дороги мне не хотелось. Я ополоснул

лицо ключевой водой из колодца и выпил пару кружек холодного молока, предложенного

патером. Мне не терпелось поговорить с хозяином нашего пристанища, тем

более что он вполне мог, не отвлекаясь от своей чисто физической работы

и продолжая постукивать молотком по металлу, стал разговаривать с новоприбывшим

своим гостем. Видно было, что он и сам хотел этого. С той минуты, когда

я увидел патера, всё моё внимание было приковано к нему, к его светлым

глазам, к его необыкновенному лицу. Я ещё сонсем не понимал, чем именно

притягивали меня это удивительное лицо и вся фигура этого человека, с виду

похожего на обыкновенного мужичка. Но стоило вглядеться в него, как невольно

поражали благородство манер, сдержанность, скромность и неплохое знание

людей.

Я ещё не успел разглядеть простое убранство его просторного дома, библиотеку

на нескольких языках, ещё не присел за широкий и добротно сделанный руками

самого патера стол, не обращал внимания на тщательно подметённый двор,

покрытый зелёной травкой, и не глядел в сторону небольшой церкви, что возвышалась

в двадцати шагах от терраски, на которой мастерил свои «солнышки» патер.

Мои глаза не отрывались от его лица. Он оказался человеком не только любящим,

но и умеющим отвечать на вопросы. Кястутис успел ему шепнуть, что мне можно

доверять, хотя, казалось, он и без того видел людей насквозь.

В то время как он приделывал лучи к металлическому крестику и как булто

бы был поглощён своим делом, я пристроился сбоку от него и, наблюдая спокойное,

почти юношеское выражение его лица, после нескольких фраз, обычных при

начале знакомства, спросил:

- Патер, в своей жизни я видел много людей, сидевших в лагере. На их

лицах остался след горечи, переживаний и несчастья. Но когда я смотрю на

типе лицо, я не вижу никаких былых забот, никаких следов лагерных переживаний.

Он вложил новый луч в основание «солнышка» и, постукивая молоточком, отвечал

спокойно:

- Так, знаете, это было счастье — пострадать за Иисуса Христа. Когда

сюда пришли русские, было просто стыдно не сесть в тюрьму.

Наш разговор наладился с первых же минут. И я от него уже не отлеплялся

в продолжение вечера.

— Но вы, патер, провели в лагере около десяти лет?

- Да, почти что десять. В Печорлаге. О, мне повезло. Я вообще оказался

мюклих, счастливый. Простите, Юрий, я не всегда сразу нахожу русское

177

слово. За десять лет при мне никто не выразился плохим словом. Никто ни

разу не сказал мне «ты». Мне давали капусту, и у меня сохранились все зубы

Вот, видите!

Я действительно видел его прекрасные, ровные и белые зубы.

— Но вы чего-нибудь боялись в лагере? Вы вообще боитесь чего-нибудь?

— Нет, я боялся только одного: рассердить Бога. А чего бояться? Во г, скажем,

завтра придут чекисты, арестуют меня и завтра же расстреляют. Я только

скажу: «Слава Иисусу Христу!»

Он продолжал постукивать молоточком по кресту, осматривая его со всех

сторон и спрашивая меня, нравится ли мне его работа. Я же не столько думал

об этом кресте, который потом увезу с собой и буду беречь всю жизym. как

самую большую драгоценность, сколько старался воспринять и пережить его

слова. Я в жизни своей не слышал таких слов! Каждое из них было своего

рода скальпелем, который в мгновение ока что-то вскрывал во мне и исцелял

душу. Значит, можно и нужно ничего не бояться. Значит, с Иисусом Христом

можно жить так, что повседневные горести и тревоги отходят и сторону!

Я не мог поверить, что слышу всё это въяве. Каждое слово патера ложилось

в моё глубокое подсознание. Многие годы, быть может, более двадцати лет,

я прожил в страхе ареста. Мне давно было ясно, что за мои мысли и поступки

я должен буду рано или поздно подвергнуться наказанию, остракизму, тюрьме.

Ничего хорошего в этом я не находил. И вот в мою жизym, входит человек,

который говорит, что если это и случится, то только ко благу. Если это

повторится с ним самим, то он радостно примет это как содеянное во славу

Иисуса Христа.

Решение моё было готово. С согласия патера я послал телеграмму Марине,

чтобы они приезжали. Марина, Леночка и мальчики прибыли на третий день.

Патер Станислав оказался на редкость гостеприимным человеком. Всем членам

моей семьи он отвёл покои, предназначенные для гостей, а меня поселил в

самой церкви, в одной из тех боковых комнатушек, где он складывал и развешивал

свои многочисленные деревянные распятия.

Всем понравилось жить у патера. Было вдоволь свежего молока, отличной

сметаны. Нашлось хорошее мясо, сало. Мы варили общий для всех обед. С нами

был и Кястутис, который на неделю привёз туда двух своих сыновей от первого

брака. Несколько недель прошли в интенсивном общении с патером, в разговорах

о церкви, теологии, развитии нашего общества. К патеру приезжали его друзья

и знакомые, с которыми было необыкновенно приятно общаться. Влияние патера

на всю семью оказалось неизмеримо глубоким и, по сути дела, неоценимым.

С того лета патер вошёл в мою жизнь, и почти все мои поступки обдумывались

и соразмерялись с тем, как к этому отнёсся бы патер. Думаю, что те недели,

а затем и последующие мои прис:г ды определили новую форму моего существования.

178

Передо мной и сейчас стоит его удивительное лицо, чем-то похожее на

лицо Папы Иоанна Павла II. Та же задумчивость и доброта. Та же любовь к

людям. Отсутствие позы. Большие голубые глаза взрослого ребёнка, оставшегося

сиротой с двух лет. Его воспитывали францисканские монахи, и вскоре после

прихода русских в Литву на него был возложен сан священника.

Он просыпался очень рано, ложился до захода солнца. В полночь вставал

и шёл в церковь для особой полуночной службы. Эту службу он особенно любил.

Она ему напоминала лагерь, где его вера была особенно сильна. По его словам,

нужно постоянно бодрствовать. Раз уж мы, говорил он, живём в государстве

чекистов, нужно быть всегда готовым к неожиданностям. Но ни о чекистах,

ни в превратностях судьбы нашей нет ничего страшного. На всё ноля Божия.

Я никогда не видел на его лице никаких признаков уныния. Он почти с удовольствием

вспоминал лагерь: так отрадно было служить Мессу в бараке в полночь, после

рабочего дня, когда все спали. Это было счастливое ирсмя. На девятый год

пребывания в лагере, года два спустя после смерти Сталина, прибыла высокая

комиссия из Москвы, чуть ли не из Центрального Комитета партии. Вызывали

всех. Спрашивали. Многих после этого выпускали из лагеря. Позвали и его.

Конечно, они знали, что он — католический священник.

— Спрашивают по-хорошему, по-доброму: «Ну, как теперь, после того как

провели здесь несколько лет, изменили ли вы своё мировоззрение?» Ясно,

если скажешь: «Да, изменил» — тебя выпустят. Я немного подумал и ответил:

«Ну, как это я изменил мировоззрение? Я его углубил!» Переглянулись они

между собой, грустно так на меня посмотрели и сказали, что я могу идти.

После этого я ещё потом года полтора там был, пока главный костяк заключённых

не выпустили... Вышел из лагеря, приехал в Москву. Думаю, дай-ка похожу

по улицам столицы, проведу в Москве день-другой. Хотелось мне посмотреть

город. Иду по городу, смотрю на людей, на их лица. И, знаете, Юрий, так

мне не понравилось почему-то сразу. Лица какие-то очень невесёлые. Улыбки

нет. И дома тоже мне не понравились. Вернулся я на вокзал, купил билет

до Каунаса и уехал с первым поездом. Никогда с тех пор не хотелось мне

поехать в Москву.

Патер хорошо отзывался о Солженицыне и Сахарове. Он часто слушал зарубежное

радио по-немецки и по-литовски: об этих выдающихся советских диссидентах

в радиопередачах много говорили.

— Вы, Юрий, преувеличиваете меня. Я — обыкновенный сельский священник.

Мало знаю. Но мне очень хотелось бы передать привет Солженицыну. Какой

он умный человек!

Ему было приятно узнать, что я познакомился с Солженицыным. Вскоре и передам

Солженицыну через одну знакомую привет от патера. Мой рассказ об этом и

о встречах с Сахаровым доставит ему много радости.

179

Однажды под вечер мы сидели на скамейке близ церкви, у ограды. День

клонился к концу, и мы смотрели на садившееся солнце. В такие минуты я

всегда вспоминал Гришу и Зину. Они готовы были любоваться закатом до конца,

с каким-то мистическим поклонением. Я вспомнил, в чём меня упрекал Гриша,

и спросил патера, правильно ли я поступил, подписав то письмо, ибо многие

мои друзья считали, что я поступил неразумно.

— Нет, Юрий, вы этих людей не слушайте. В них говорит Faulheit. По русски

это значит леность. Пора, давно пора говорить вслух. Прошло пятьдесят лет

с той революции. Кто-то должен говорить. И если бы вы этого не сделали,

то не стали бы личностью.

В это время подошла Марина и подсела к нам. Патер был ровесником Октября

и ровесником моих друзей — Гриши и Изи. Но насколько же по-другому смотрел

он на жизнь! А ведь он просидел в лагере больше, чем мои друзья.

— А как же вы, Юрий, выжили? — спросил патер, помолчав. — Тем более, что

вы болели так долго.

— Меня ещё не уволили с работы, — ответила Марина. — Юра немного подрабатывал

переводами. А ещё приходили к нам иногда почти совершенно незнакомые люди

и приносили нам добрые свои дары. Это у нас называется «Красный Крест».

— Правда? Это хорошо! — промолвил патер, и я увидел в его глазах слёзы.

— В лагере нам всегда присылали еду наши литовцы. А русским не всегда присылали.

Это хорошо, что люди начали помогать. Марина! Вот вы увидите, что Бог воздаст

сторицей за вашу жертву и за ваш вклад. За то, что ни сделали для людей,

от Бога вам придёт награда.

— Патер, а как мы должны поступать? — спросила Марина. — Те же люди, которые

говорили про нас плохо, хотят дать нам деньги, продукты, чтобы помочь нашим

детям и нам выжить. Одной рукой нас бьют, другой хотят помочь. Нам тяжело

брать эти деньга.

— Bonum diflusivum sui. Добро должно распространяться! — сказал, подумав,

патер. — Принимайте эти дары. Не отказывайте людям в их добрых проявлениях.

А если придёт время, когда другой будет в беде и вы сможете ему помочь,

то давайте ваши дары, и так до конца жизни. Надо всё время брать и давать.

Это и есть «бонум диффузивум суй».

Патер расспросил меня, как получилось, что я подписал то письмо. Марина

описала то утро, когда я отправился к Якиру. Я добавил, что получил от

Марины карт-бланш. А Марина сказала, что в то угро я уезжал совсем грустный.

— Это Юрий поехал на жертву, — задумчиво сказал патер.

Душа моя успокаивалась. Наконец-то я нашёл человека, который объяснил

мне, правильно ли я поступил. Я полюбил патера. На протяжении не скольких

последующих лет его образ не покидал меня. Я наслаждался его службами,

его проповедями, в которых я мало что понимал, поскольку они

180

пыли на литовском. Но это было не важно. Я чувствовал, что каждый день

у патера исцелял меня. Мне хотелось следовать ему.

У нас был общий стол. Прихожане приносили патеру разную снедь: кто—

мёд, кто — сметану, кто — масло. Ставили на полку в кухне и уходили, ничего

не говоря. Нас радовала банка мёду, которая несколько дней красовалась

на полке. К ней мы ещё не успели прикоснуться. Однажды сели за стол, и

Марина хотела подать мёд к чаю, но его на полке не оказалось.

— Патер, кто-то унёс банку мёда! — пожаловалась Марина, явно не желая

употреблять слово «утащил».

— И хвала Богу! Значит, кому-то она пригодилась, — без удивления, спокойно

произнёс патер.

Нашему малышу Яшеньке было неполных три года. Часто, будучи чем-ю недоволен

или страдая от болей в животике, он плакал навзрыд, а голос у пего был

громкий. В один из таких моментов патер возвращался усталый с кладбища,

где он несколько часов ставил тяжёлую бетонную ограду. Легко представить,

как приятно было слышать патеру крик мальчика, который пселился в его доме.

— Ну, не надо так трагически, Яшенька! Не может быть так трагически!—

только и приговаривал он, ласково поглаживая мальчика по светлым полосам.

Патер гордился тем, что принадлежал к Католической Церкви. Говорил,

что там, в Ватикане, знают, как правильно вести Церковь. И жалел Православную

Церковь. Над его постелью — а спал он просто на досках — висели православная

икона, католическое распятие и звезда Давида. Патер считал, что католицизм,

православие и иудаизм — в основе одна, общая вера. Об этом мы много говорили,

и принцип этот глубоко вошёл в мою душу. Там я начал заново читать произведения

Владимира Соловьёва и был поражён, насколько многие его мысли совпадали

с моими собственными.

Рядом с крестом, иконой и звездой Давида над постелью патера висела

толстая верёвка с тремя крепко затянутыми узлами. Сам патер никогда ничего

не говорил о ней, но Кястутис как-то намекнул, что патер истязает себя

этой верёвкой, служащей ему хлыстом, когда он считает, что нарушил какую-либо

заповедь. Каждый раз при мысли об этом обряде самобичевания меня слегка

бросало в дрожь. В чём мог провиниться перед Спасителем этот милый Божий

человек?

Слушать его можно было без конца. Он вовсе не был сторонником капитализма.

Ужас капитализма олицетворялся для него прежде всего в проституции. Проблема

проституции, с которой я лично никогда не сталкивался, для меня всегда

оставалась малопонятной, хотя и безусловно страшной, но негодование патера

производило сильное впечатление.

Часто упрекал нас патер в том, что мы всюду видели искусителя: «Русские

во всём винят дьявола и все беды в мире приписывают ему».

181

Рассуждали мы и о свободе в нашей стране. Он верил, что свобода неизбежно

придёт. Но у него не было иллюзий в отношении того, как русские люди понимают

свободу. «Под свободой, — говорил он, — русские понимают возможность делать

всё, что им придёт в голову. Поэтому-то, когда наступит час свободы в России,

надо будет увеличить численность полиции и армии раз в десять. Тогда всё

произойдёт без особых осложнений».

Прожив месяц у патера, мы уезжали от него, наполненные каким-то но вым

духом. Жить мне стало много легче. Каждый раз, когда в жизнь мою входила

беда и казалось, что открылась новая и ужасная страница бытия, я будто

слышал голос патера: «Ну, Яшенька, нельзя же так трагически!» Я постоянно

вспоминал патера с его спокойной уверенностью в силе Госпола и Спасителя

нашего Иисуса Христа.

...Пошёл второй год моего «отщепенства». Постепенно я приходил в себя

и начинал понимать, что оказался в ситуации, которая могла растянуться

па много лет. Надежды на возвращение в академическую жизнь не было. Не

сколько моих попыток устроиться на работу, даже по рекомендации влиятельных

людей, включая академика Н.И.Конрада, заканчивались позорно для меня. Найти

работу представлялось просто невозможным. Опасное и. тюрьмы, теперь уже

за тунеядство, была вполне реальной. В то время и мечтал о работе истопника.

Сиди себе у котла, подбрасывай уголь, а осталь ное время думай и пиши.

Но и на такую работу было устроиться невозмож но. Между тем я всё больше

страдал от фурункулов. Нервное ли напряжение виной, плохое ли питание или

просто физическое нездоровье, но фурункулы одолевали меня все эти годы,

а лагерь мог загнать меня в могилу.

Раза два в год я ездил теперь к патеру в Литву. Ему я открывал душу,

делился своими заботами и мыслями и возвращался каждый раз внутренне оздоровлённый,

будто патер кропил меня живой водой. Я ехал домой, стара ясь удержать в

себе этот дух исцеления, и избегал вглядываться в лица моек вичей. Мне

казалось, что я могу утратить тот живительный дух, который каждый раз обретал

там, в Литве. Видно, недаром на Руси традиционно 6оялись духа Литвы и Польши

и косо посматривали в ту сторону.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Выжидание и ожидание

Край родной долготерпенья... Ф. Тютчев

В Москве я познакомился с православным священником отцом Василием. Забыть

этого прекрасного человека нельзя. Он был моложе меня, белокур, нысок ростом,

приятен лицом, слегка прихрамывал. С ним у меня установились почти родственные

отношения. Я много раз ночевал у него. В морозные часы перед рассветом

шёл вместе с ним на раннюю службу. Разговоры с отцом Василием, с его молодой

женой, с его знакомыми стали для меня отрадой. Я почти забывал о своём

безвыходном положении. И, конечно, в моей жизни не было ничего такого,

что могло быть укрыто от священника.

В его загородном доме ждал меня часто отличный стол с дивной водочкой,

настоянной на чесноке и пряностях, с чёрной икоркой и копчёной рыбой. Перед

службой, начиная с полуночи, нельзя было брать в рот ни капли воды, а уж

о еде и говорить нечего. В старинной каменной церкви, постоенной на пути

из Москвы в Загорск, я молился вместе со старушками, стоя на коленях на

тёплом полу. Надежда, что рано или поздно я выкарабкаюсь из моего капкана,

не покидала меня.

Отец Василий прекрасно служил. Во время служб его светлые голубые глаза

наполнялись чистой лазурью. Иногда мне казалось, что отец Василий но иремя

службы близок к левитации. Он постоянно молился со мною и vie шал меня,

говоря, что выход из моей ситуации найдётся. Какой именно, я и сам не знал.

В то время я серьёзно думал о том, чтобы стать православным священником.

И отец Василий меня поддерживал в этом. Мне и в голову не приходило, что

мои связи с католичеством могли бы оказаться помехой, если бы даже не было

никаких других препятствий. Сам отец Василий вслед за отцом Александром

смотрел на мою связь с Католической Церковью без всякого предубеждения

и порицания. Даже собирался вместе со мною съездить к патеру.

183

Об отце Василии я вынужден писать очень кратко, а жаль. Этот милый священник

был со мной и с Мариной в горькие наши дни. Прощал мне мои грехи. Принимал

к сердцу моё еврейство и видел во мне христианина. Говорил, что если бы

я не подписал письма, за которое пострадал, то потерял бы Христа. В его

доме я виделся с отцом Глебом Якуниным. Отца Глеба я встречал в то время

несколько раз, и память моя преисполнена благодарности этому подвижнику

земли русской. Отец Василий познакомил меня и с отцом Димитрием Дудко,

с которым у меня установились свои отношения. О письме Эшлимана и Якунина

отец Василий говорил очень просто: «Если они хоть на йоту откажутся от

своего письма 1965 года, то это будет преступлением против Святого Духа».

Слова эти шли из его сердца и запали в моё. И когда я сетовал, что мы —

изгои в этом государстве, отец Василий, глядя мне в глаза, сокрушённо произносил:

«А мы, Юрочка, не изгои? Мы, священники, тоже изгои здесь. Да и где истинный

священник — не изгой?»

Любила меня его жена, милая и кроткая матушка, молодая женщина из Западной

Белоруссии. Любили меня и его прихожане, которых он часто при глашал к

себе домой. Сколько радости было в общении с этими простыми людьми, которые,

по мнению партийных бонз, должны были растерзать меня в клочья! Но нас

с Мариной здесь любили, и прежде всего — отец Василии. хороший русский

человек, выбравший путь священства. Он был большим другом Анатолия Эммануиловича

Краснова-Левитина. И как случилось, что жизнь нас развела в разные стороны

и разлучила? Вспоминая об этом пастыре, я вместе с благодарностью чувствую

большую вину перед ним.

Ко мне продолжали наведываться друзья. Их с каждым месяцем становилось

всё больше. Многие по-прежнему занимались научной работой в академической

сфере и большей частью весьма благожелательно относились к религии. Они

видели, чем я живу, но и я хорошо понимал, что религию они не принимают

близко к сердцу. Главное для них была работа и вместе с тем хорошая репутация

в глазах порядочных людей, их окружавших. Они помогали моей семье выжить.

Однако я понимал, что никакие внутренние порывы не изменят их жизни. Я

могу умереть. Мои дети станут сиротами, а жена овдовеет. Они не оставят

мою семью посильными заботами, но на героические поступки не пойдут. Более

того, я был теперь вовсе не уверен, что такой героизм отдельных людей нужен.

Что произойдёт, если они выступят с резкими протестами? Как и меня, их

исключат из Академии наук или университета. Конечно, я бы глубоко уважал

их за смелость, но положения в стране это не изменило бы. Если их и не

посадят, то прибавится ещё несколько безработных — живой упрёк нашей интеллигенции,

которая умела дистанцироваться от тех, кто с открытым забралом выступал

против репрессии властей.

В это время через Валю Турчина я познакомился с Андреем Дмитриевичем

Сахаровым. Несколько раз я бывал у него дома. Мы о многом откровен-

184

но говорили. Это были очень важные для меня беседы и встречи. Андрей

Дмитриевич — исключительно простой человек, но с несомненно гениальными

способностями. Не раз мы встречались небольшой группой у Вали Турчина.

На эти встречи приглашались Борис Шрагин, поэт Наум Коржавин, Гриша Померанц.

Поначалу это было интересно. Сахаров производил сильное впечатление. У

меня создавалось мнение, что Андрей Дмитриевич пришёл в наше движение с

довольно наивным взглядом на историю России. Мне казалось, что он был мало

искушён в сложных вопросах истории, литературы и культуры. Но в этом же

была и исключительно сильная его сторона. Он совершенно не был затронут

той порчей, которая коснулась нас, гуманитариев. Вообще надо сказать, что

физики вносили в нашу жизнь свекую струю своей чистотой, прямолинейностью,

отсутствием раздражающей склонности к рефлексии и мудрствованию лукавому.

Постепенно и эти встречи стали привычными, но реального выхода из ситуации

в стране не было видно. Для меня основой общественного движения могла быть

только религия, христианское самосознание. Борис Шрагин невольно скептически

относился к христианству, да и вообще ко всякой религии. Валя Турчин плохо

понимал, что это такое. «Вечные вопросы» его раздражали, и он искренне

не мог понять, как могла независимо от жизни и реальности существовать

область духовного. Коржавин верил в Бога и писал стихи об этом. Мне нравилась

его искренность, но отпугивала какая-то постоянная склонность к словоизвержению.

Когда он начинал говорить, то остановить его уже не было ни силы, ни возможности.

Один наш общий знакомый священник, человек из народа и большой юморист,

послушав Коржавина и его разговоры о Христе, изрёк: «Христа он любит, а

в купель лезть не хочет»*.

Андрей Дмитриевич внимательно прислушивался ко всем нашим словопрениям.

Меня подкупала его всегдашняя прямота и простота. К этому времени он овдовел.

Одет он был весьма непритязательно и походил на селького учителя. Но, раз

увидев его, нельзя было забыть его взгляда, его благородного лица, его

манер. Мы сидели в комнате у Вали и пили чай. Таня обычно приносила чай

из кухни, но Андрей Дмитриевич время от времени без малейшей манерности

поднимался, шёл к плите и сам наливал себе чаю. И Сахарове ощущалась своя

глубокая духовность. Каждый раз, общаясь с ним, я почти физически чувствовал,

как от него ко мне идёт сильный, очень сильный духовный ток. Разговаривать

с Андреем Дмитриевичем было истинным наслаждением, тем более что, как мы

и условились, в наших беседах у него дома можно было поднимать любые, вопросы.

Всё же мне казалось, что к христианству как таковому Андрей Дмитриевич

относился несколько пас-

*По моим сведениям, двадцать лет спустя после описываемых событий Наум

Коржавин вошёл в Православную Церковь.

185

сивно, безучастно. Не из этого родника черпал он свои колоссальные силы.

Во всяком случае, в то время. Когда я несколько позже позвонил ему в день.

Светлого Воскресенья и поздравил с праздником, он не сразу и понял, с чем

всё-таки я его поздравлял. А ведь он был внуком священника.

Для Гриши Померанца с его безусловно сильной духовной наполненностью

европейская и восточные религии сливались в какую-то единую пантеистическую

веру. После моей школы востоковедения, после близкого знакомства с буддистами

и индуистами я к такому подходу относился в высшей степени скептически.

Мое христианское видение для этих людей было или неприемлемо, или вообще

странно. Вместе с тем для моих друзей-священникои активная социальная вовлечённость

представлялась крайне нежелательной. Я хотел было устроить встречу моих

«светских» друзей с церковниками. Первые восприняли это с интересом. А

вот отец Димитрий Дудко встревожился и даже испугался. К этому вопросу

я решил больше не возвращаться.

Такие «мальчики», близкие к Солженицыну, как Женя

Барабанов, производили по меньшей мере странное впечатление. Эти считали

себя прямыми наследниками традиции «Вех». Меня поражало в них какое-то

бьющее в глаза и совершенно неоправданное высокомерие. Барабанов не скрывал

своего едва ли не враждебного отношения к демократическому движению, и

это он говорил, что истинное православное возрождение начнётся после того,

как демократам свернут шею. Примкнуть к ним означало для меня в чём-то

отказаться от самого себя.

В наш дом по-прежнему регулярно заходила Зоя Волоцкая, наша соседка.

Бедная женщина, она никак не могла сладить с жизнью и её проблемами, Она

была в полуразводе со своим мужем, исключительно приятным человеком. У

неё на руках были двое детей, старая баба Нина и няня Ксюша, умнейшая и

пронырливая бабка из народа. Эта тётя Ксюша была большим моим другом. Я

очень любил с ней разговаривать. У неё был сын Васька, оставивший уже пять

или шесть баб, которым он платил алименты или уклонялся от их уплаты. Парень

он был боевой, и у Ксюши хватало с ним забот. Был у неё и «племяш» Колька,

служивший в армии, а на гражданке работавший поваром. Ксюше очень нравилась

наша Леночка, становившаяся красавицей, и почти в каждом нашем разговоре

бойкая и говорливая Ксюша поднимала всё ту же тему о бесконечных кознях

Васьки, терпевшего новую муку с новой бабёшкой, и необходимости «обженить»

Кольку, как только он закончит службу в армии, с Леночкой, и чтобы обязательно

на Красную горку. До практических шагов, слава Богу, дело не дошло, а я

и до сих пор не могу понять, всерьёз говорила об этой женитьбе тётя Ксюша

или забавлялась. Но бабка была замечательного ума — на таких, как она,

Россия стоит. Когда Леночка твёрдо заявила, что будет креститься, случилось

так, что Зоя стала её крёстной матерью. К нам домой приехал отец Александр,

и, как всегда второпях, нужно было решить, кто будет крёстной. Я хорошо

помню

186

тот вечер в нашем доме. Сгустившаяся ночь за окном. Вся семья в моём

кабинете с зелёными обоями. Серьёзный и всё-таки по-доброму улыбающийся

священник уверенно совершает привычный для него ритуал (он часто говорил,

что число крещений в стране носит катастрофический для правительства характер).

С трудом удерживаются от своих шалостей наши малые дети. С любовью смотрит

на Леночку Марина, и с сознанием выполняемого долга стоит в задумчивости

наша новая родственница Зоя рядом с Павлом, братом отца Александра, крёстным

отцом Леночки. И наша дочь, ещё не закончившая советскую школу, безбоязненно

принимает крещение но Христа.

Личная жизнь Зои была бесконечно запутанной. Много раз она советовалась

со мной, и я пытался что-то распутать. Но чем больше я вносил ясность в

её дела (во всяком случае, мне так казалось), тем более запутанными оказывались

её новые связи и знакомства. У нас часто бывал отец её детей, живший и

преподававший в другом городе. Несколько раз Зоя весьма настойчиво просила

меня поговорить с ним о его возвращении в семью. Но стоило мне поднять

эту тему, как он сказал вполне определённо и решительно:

— Нет, никогда. Уж лучше прямо в лагерь!

Зоя настолько вошла в нашу семью, что я совсем забыл ту историю, когда

она ославила меня на всю Москву как провокатора. И я совершил сколько неосторожных

шагов, о которых буду потом сожалеть. Когда Зое стало невмоготу справляться

с её проблемами, я посоветовал ей съездить к патеру в Литву. Она поехала

туда на несколько дней и вернулась возбуждённая и счастливая. От патера

она привезла мне распятие, которое висит на видном месте в моей комнате,

где бы я ни жил за все эти минувшие кочевые годы. Но её возбуждение, её

цветущий вид как-то скоро исчезли. К моему несказанному ужасу, до меня

через некоторое время дошли слухи, что Зоя доверительно сообщила своим

близким подругам, будто бы у неё были с патером особые отношения. Отец

Александр, у которого Зоя исповедовалаь, при упоминании о ней всегда улыбался.

У него было много прихожан и почище Зои. Один из них объявлял ему, что

он пророк Илия, другой — что он апостол Павел. Отец Александр направлял

этих людей к психиатрам. Зою он, правда, никуда не направлял.

Я продолжал болеть. Нужно было удалять гланды. Но перед операцией врачи

рекомендовали погреться на солнышке, и мы решили поехать всей семьёй в

Одессу. Там я несколько раз виделся со своим другом Саней Авербухом, в

то время настроившимся самым решительным образом уехать в Израиль. При

мысли о том, что и я мог бы покинуть Советский Союз, голова моя начинала

кружиться. Моё положение было настолько неопределённым и тягостным, что

в иные минуты я готов был выехать в любую страну, лишь бы там была работа

и возможность прокормить семью, вырастить детей. Но, как бы то ни было,

Израиль в то время меня ещё мало привлекал,

187

хотя при всей моей любви к русской культуре и преданности

Христу я ни на день не мог забыть, что я еврей.

Жизнь ежедневно напоминала об этом самым болезненным образом. Леночка

теперь жила с нами: она внесла в наш дом много света и радости. Они с Мариной

не чаяли души друг в друге. В тот год Лена закончила школу, где подверглась

очевидной дискриминации. В то лето она собралась поступать и университет,

и «пятый пункт» висел над ней, усугубляя наши и без того непростые проблемы.

Лето в Одессе было холодным. Солнышко не грело. На пляже в городе обреталось

такое множество людей с наколками на груди, с хамскими повадками, что становилось

не по себе. От общения с такими людьми я отвык. В доме, где мы остановились,

не было воды, канализации, одолевали клопы. Но переезжать куда-либо было

поздно, да и не по средствам.

Отдушиной для меня было посещение Патриаршего монастыря близ Одессы,

куда я ходил каждый день. Часами выстаивал я на службах вместе с монахами,

очарованно слушал их пение. Погружался в свои мысли и старался угадать,

что таит в себе будущее. С некоторыми монахами я познакомился, близко сошёлся

с высоким рыжеватым братом Евгением, приехавшим из Молдавии. В монастыре

он ведал скотным двором. Беседы с ним стали для меня отрадой.

Я всё ещё не оставил мысли о том, чтобы стать священником. Все другие

пути были для меня закрыты. Для этого, вероятно, мне нужно было б и окончить

курса два семинарии или Духовной академии. Моим планам положил конец молодой

священник — из Одессы его переводили с повышением в Загорскую академию,

о которой задумывался и я. Мне нравился этот монах. Молодой и быстрый,

с живым лицом, необыкновенно терпеливый, он был душой монашеского братства.

Он был большим молитвенником, и на нём держались церковные богослужения.

Многие монахи грешили пристрастием к спиртному, исчезали на несколько дней

из обители, и положиться на них было нельзя.

С этим молодым священником по моей просьбе мы встретились как-то вечером

у входа в монастырь. Я рассказал ему о себе главное, чистосердечно исповедался.

Услышав о моих связях с Католической Церковью, он строго сказал мне, что

я совершил очень большой грех и теперь должен исповедаться в нём у священника,

причём обязательно под епитрахилью. Я как-то совсем забыл, что Одесса находилась

на Украине и что я затронул одно из самых больных мест тамошних православных:

отношения с католиками и раздоры между Церквами. Позже я понял, что молодой

и ретивый священник должен был проявить немалое усердие, чтобы получить

повышение, а для этого ему следовало проводить в жизнь линию властей, в

том числе и церковных, которые нещадно преследовали Католическую Церковь

и униатов. Старые люди считают, прибавил он как нечто вполне очевидное,

что

188

католичество на Украине должно одержать победу над православием, но

рано или поздно православие опять возьмёт верх. Относительно же моего намерения

стать священником он безапелляционно заявил, что эту идею я должен раз

и навсегда выбросить из головы. Это не мой путь, и жизнь моя как-нибудь

устроится. Как именно, он не мог знать. В полной темноте я попрощался с

ним, получив от него благословение. Напоследок он сказал, что за мной следили

и больше со мною встречаться он не может.

Разговор оказался неутешительным. Я не поверил, что за мной следили,

хотя не исключено было и это. Возможно, его уже спрашивали обо мне и он

давал необходимую информацию кому следовало. Впрочем, всё это могло быть

и чистой фантазией. Никакой слежки за собой я не замечал. Моё еврейство

явно отпугивало молодого монаха. Он ехал в Загорск и намерен был иыслужиться.

Конечно, тамошним людям мне подобные — кость в горле. Никогда меня туда

не возьмут, а если даже и произойдёт чудо, то я с ними не уживусь: задохнусь

и помру. Те же функционеры, только церковные. От слов этого монаха на меня

повеяло февральским холодом: слишком не укладывалось всё это в мои представления

о христианстве. Моё участие в демократическом движении, моя связь с католичеством,

моё еврейское происхождение были клеймом в глазах православного духовенства.

Стало совершенно ясно, что мечта моя несбыточна: я и здесь оказался бы

отверженным.

В Одессу в то лето приехал отец Александр. Мы много

с ним об этом творили. Он давал какие-то неопределённые советы: может случиться

так, а может и иначе. Но в одном я не сомневался: он любит нашу семью,

искренне привязан к Марине, и дружба наша проверена годами. Меня поразило,

что в монастырь на службы он не ходил, поскольку приехал в Одессу на отдых.

В те дни, как мне показалось, и отец Александр переживал некий духовный

кризис. Несмотря на его сдержанную позицию, в глазах органов он был пастырем

инакомыслящих, и дышать ему в этой стране становилось все труднее. У него

возникали мысли об отъезде. Он был уверен, что Земля Обетованная радушно

примет евреев-христиан. Порой его желание уехать было столь сильным, что

он готов был пойти на полную переквалификацию. Это была фраза, которая

не могла мне не запомниться.

Одессу мы покинули, когда там начиналась эпидемия холеры. Это было почти

забавно: я рвался из одного осаждённого города в другой, где меня ожидали

иные опасности. Ещё за несколько месяцев до отъезда в Одессу я постоянно

видел под окном гавриков в штатском. Они открыто и без всякого стеснения

расспрашивали наших соседей обо мне. Наверняка это была их опычная тактика

запугивания и шантажа. Однажды наша соседка, чуть не плача, рассказала

Марине, что от неё допытывались, торгую ли я наркотиками и занимаюсь ли

валютными махинациями.

Я официально не работал более двух лет, и меня вполне могли привлечь

к суду. Занятия переводами и частное репетиторство едва ли могли служить

189

оправданием в глазах властей. Я мог ожидать любой провокации.

Утешало лишь то, что моя семья была со мною заодно. Во враждебном к

нам мире наша с Мариной вера в будущее и друг в друга не давала переполниться

чаше терпения. Мы вели себя с нашими детьми так, как будто вех было в полном

порядке, чтобы они ни на минуту не почувствовали себя и осаждённой крепости

или в сумасшедшем доме. Быть может, дети-то и спасали нас в конечном счёте.

Кагэбисты, сшивавшиеся вокруг нашего дома, должны были приходить в недоумение

при виде невозмутимо спокойной молодой женщины, как ни в чём не бывало

выводившей детей гулять. Волны недовольства, шедшие из моего прежнего института,

где Гафуров с Солнцевым рвали и метали, озадачивая органы вопросом, на

какие средства моя семья может существовать, разбивались о стены нашей

квартиры, где изо дня в день шла спокойная жизнь с упорной работой, воспитанием

мальчиков, с пробуждающейся юностью нашей девочки.

И всё-таки тринадцатого августа того года я возвращался в свою квартиру,

как в западню. Наши ключи хранились у Зои, и встретила она нас самы м престранным

образом: отводила глаза и не проявляла никаких дружеских чувств. Но всё

случается на белом свете, и каждый может быть не в настроении. После долгой

дороги нужно было прийти в себя, искупать детей, накормить и уложить их

спать и, конечно же, узнать у друзей новости. Леночка наша жила на даче

у Лены Семеки и сдавала приёмные экзамены в университет, где всё ещё работала

Марина и откуда выбросили меня.

К вечеру прибежала встревоженная тётя Ксюша, няня Зои, и шепнула Марине

на ухо:

— Зоечка который день убивается. Плачет, рыдает, становится на колени перед

иконами, говорит, что погубила лучших своих друзей, которые столько добра

ей сделали. Кому-то она про вас что-то не то рассказала!

Марина бросилась к Зое. Кстати, ещё до прихода тёти Ксюши мы заметили,

что из дома исчезло несколько хороших книг, в том числе Библия и «Мифы

народов мира». Зоя призналась, что взяла эти книги, но это оказалось пустяком.

Правда, сначала она вообще ничего не хотела говорить, на рас спросы Марины

отвечала, что ничего не произошло, но при этом твердила, что стала для

нас источником большой беды и не может себе простить, что принесла несчастье

людям, которые сделали ей столько добра. Большего от неё невозможно было

добиться. Зоя в истерике рыдала, говоря, что ей теперь, не остаётся ничего

другого, как повеситься. Вид у неё был безумный. Не зная, как остановить

эту истерику, Марина пообещала принести ей верёвку, когда это понадобится,

но сначала пусть Зоя расскажет, что же всё-таки случилось Вероятно, это

подействовало на Зою отрезвляюще.

Плача навзрыд и глотая воду для успокоения, Зоя поведала Марине, что

в течение почти целого года, а быть может, и дольше, её регулярно вызывали

в КГБ, маскировавшийся под вывеской «Петровка,38» — место борьбы с

190

уголовниками и спекулянтами. Там её подробно расспрашивали о том, что

происходило в нашем доме, кто к нам ходит, на какие средства мы живём.

Весь круг наших друзей стал им постепенно известен. Зоя регулярно докладывала

обо всех моих знакомых, о священниках, включая отца Александра и патера

Станислава, к которому я имел глупость послать её. В качестве инструмента

нажима на Зою использовали её многолетнюю связь с одним человеком и пригрозили

ей, что в случае её отказа сотрудничать с ними её мужу станут известны

многие деликатные подробности Зоиной интимной жизни. От расспросов чекисты

перешли к делу и поведали Зое, что против меня собираются возбудить в скором

времени судебный процесс по обвинению в торговле наркотиками и валютных

спекуляциях. К процессу будет привлечено немалое число людей, и Зоя должна

будет играть роль главного свидетеля обвинения. За сотрудничество с органами

Зое обещали всяческую поддержку, включая помощь в защите диссертации.

История с Зоей оказалась для нас с Мариной бомбой замедленного действия.

Сколько верёвочка не вейся, конец ей будет. Медленно, но верно КГБ подбирался

к нашей семье, и теперь было бы совершенной глупостью игнорировать серьёзную

опасность, нависшую надо мной и над моей семьей. Зоя, Зоя! Бедная женщина,

несчастное существо! Я вспоминал теперь, как сжималось моё сердце, когда

я видел из своего окна Зою, выходившую из нтобуса и направлявшуюся к нашему

подъезду. За полчаса до её появления меня охватывала тоска, и с появлением

Зои она делалась ещё более жгучей. Не с Петровки ли 38 ехала каждый раз

Зоя прямо ко мне со своими нескончаемыми и неразрешимыми проблемами? Почему

она всегда приходила к нам домой, когда не было Марины? У Марины ведь очень

острое зрение, и Зоя боялась её проницательности. Она побаивалась и Сани

Авербуха, который мог читать мысли на расстоянии. А наш сосед, логик и

милый человек, вообще на дух не принимал Зою, каждый раз отмахиваясь от

неё в каком-то суеверном испуге. Несколько раз в конце наших психотерапевтических

бесед о Зоиных матримониальных делах она милостиво оставляла на столе мой

гонорар: 30 рублей. Не больше и не меньше! Она уже тогда знала, что играет

роль Иуды, и сбрасывала с рук жгущие их сребреники. Но я-то, я-то сам оказывался

Иваном Карамазовым, которому Смердяков приносил его "гонорар»

В ушах так и стоял этот её громкий плотоядный смех, который так не побила

Маринина мама. Какая чистая женщина моя тёща! Она с самого начала не принимала

Зою, ровно ничего не зная о наших перипетиях! Кто ил мне право прощать

Зою, пусть я и был при смерти! Какую ответственность я несу перед своими

друзьями! Ну, хорошо, я могу загреметь в лагерь. К этому я уже более или

менее подготовлен. Но мои друзья? «На каком основании», как говорила наша

хорошая соседка баба Валя, я их подверг такой угрозе? И всё-таки, слава

Богу, далеко не обо всём я с ней говорил и

191

не со всеми друзьями её знакомил. Нет, нет. Не всё она знает. Не обо

всём сообщила, куда следует. Но вот рукопись моей повести «В лабиринте»

они видела, пусть только и первую часть. Боже мой, а кроме Зои разве я

не окружён и другими людьми, не внушающими доверия?

Меня лишили любимой работы. Теперь хотят привлечь к ответственности

за тунеядство. Раз десять пытался я устроиться на работу, но куда там!

Какая убогая у них фантазия! Наркотики и валютные операции! Гашиш и опиум.

Религия — опиум для народа. Разумеется, они знают о моей религиозности,

но клеят мне гашиш, который я в глаза не видел. Так же, как ни когда не

держал в руках доллара или фунта. «Славно, братцы! Славно, братцы! Славно,

братцы егеря, рать любимая царя!» Гитлер, преследуя католи ческих священников,

говорил, что не будет их судить как мучеников, а будет сажать на скамью

подсудимых в качестве наркоманов и злоумышленников, торгующих иностранной

валютой. Как у них всё аккуратно сходится!

В течение нескольких последующих недель Зоя металась, как угорелая.

Она облетела всех наших знакомых. Бегала по церквам. Она носилась по Москве

и пригородам, всё время что-то доказывая, передоказывая и объясняя. Одни

её подруги были в ужасе. Другие, ничего, в сущности, не ведая, умоляли

нас простить Зою и разрешить ей снова приходить к нам в дом. Один её близкий

знакомый насмерть перепугался и начал собираться в Израиль. Другой потерял

сон: Зоя могла рассказать органам такое, за что он легко получил бы срок.

В конце концов Зоя заперлась в психиатрической лечебнице. Один из ее

лечащих врачей оказался нашим знакомым, и из его рассказов было ясно, что

дело зашло весьма далеко. Несчастная история Зои заставляла об очень многом

ещё раз задуматься. Почему Зоя унесла из нашего дома несколько ценных книг?

Вероятно, мысленно Зоя нас давно похоронила и посчитали себя вправе брать

из дома то, что ей нравилось. А быть может, эти книги должны были послужить

«упаковкой» для пронесения в дом наркотиков и иностранной валюты? Это Библия-то

— при религиозности Зои? Ну и, ко нечно, «Мифы народов мира». Это для них

в порядке вещей. Если у неё и руках были ключи от нашей квартиры, впускала

ли она в наш дом гавриков из КГБ, которые уже давно обнаруживали такое

участие к моей судьбе? Установлены ли в нашей квартире магнитофоны? В этом

я давно уже не сомневался. Дни моего пребывания на относительной свободе,

похоже, были сочтены. Они уже не просто ходили за мною. Они впутывали в

дело соседей, усиленно обрабатывали моих знакомых и готовили, как говорила

Зоя, бол:. шой процесс. И то, что «главный свидетель обвинения» попал на

какое-то время в дурдом, могло только отсрочить процесс, но не снять его

с повестки дня. Им что-то надо делать со мною. Я у них как бельмо на глазу.

Многие сотрудники моего института общаются со мной. А несколько месяцев

назад Алёша Бархударов организовал письмо Микояну в мою защиту за подписыо

.1492

нескольких человек из института, включая Коку Антонову, голосовавшую

на учёном совете против моего увольнения. По моим сведениям, Микоян звонил

Гафурову и просил его вернуть Глазова в Институт востоковедения. Но Микоян

уже не был Председателем Президиума Верховного Совета, и Гафуров ничего

не обещал. А Солнцев, мой «лучший друг» Солнцев, сказал, что если даже

Гафуров выступит за моё возвращение в институт, он будет решительно против.

В те дни, когда Зоя с неистовой энергией металась по столице, мои планы

на будущее благополучно рушились. Вместе с Володей Кормером мы ходили в

«Молодую гвардию». Я написал по просьбе редакции большую статью о Михаиле

Сперанском, реформаторе, правой руке Александра Первого. Была даже идея

издать книгу о Сперанском. Однако ничего у меня не вышло. Нужно подождать,

сказал заведующий редакцией, известный русофил Семаков. Выходя из издательства,

Володя посмотрел на меня со своей светлой проницательной улыбкой и как-то

очень просто сказал: «Знаешь, Глазов, тгебе с твоим лицом лучше вообще

не соваться в советские учреждения!» А он-то ведь знает, что говорит. Он

несколько лет проработал в «Вопросах философии» и пытался несколько раз

протолкнуть меня на работу. К ужасу отца Александра, в своё время поднимался

вопрос о моей работе в Институт с религии и атеизма. Но и там ничего не

вышло. Когда Кормер сказал заместителю директора, своему приятелю: «Возьми

Глазова, у него хорошая голова», тот просто ответил: «Что мне его голова,

когда у меня только один партбилет».

Мои маленькие сыновья, ещё не способные понять, что происходит в доме,

напряжение, конечно, чувствовали. Марина и Леночка отлично видели, что

петля вокруг меня стягивалась. В университет моя дочка не поступили: сё

откровенно завалили. Правда, удалось её устроить на вечернее отделение

в Историко-архивный институт. Талантливая девочка получила первый суровый

урок в жизни — в значительной степени из-за меня, из-за своего происхождения.

Сколько мне оставалось гулять на свободе? Нужно было закончить повесть

«В лабиринте», где я описывал свой путь. В голове у меня также зрели заключительные

главы книги «Тесные врата» о духовной жизни нашей интеллигенции. Если уж

мне суждено погибнуть, эти две книги должны остать-ся. В этом я видел свой

долг. Допишу, а там уж будет видно, переправлять их сразу за границу или

немножко повременить.

Наступила осень. Я продолжал усиленно работать над книгами и чувствовал

себя вполне счастливым. У меня было довольно времени на обдумывание и написание

этих книг. Странное дело, работай я в Институте востоковедения или преподавай

индологию в университете, мои мозги были бы заняты совсем иными вещами.

Теперь я наконец отдавал себя целиком важному делу жизни.

193

Мы перестали думать обо всём, связанном с Зоей и предстоящим

процессом. Что будет, то будет! Сама Зоя отлежала несколько недель в больнице

и вышла оттуда успокоенная. Ещё до больницы Зоя написала какую-то повесть,

где представляла меня Наполеоном. Один экземпляр она бросила ним в почтовый

ящик. Читать его я не стал и, разорвав на мелкие части, спустил в унитаз.

Кормер мне не мог этого простить. Он говорил, что это должна была быть

бесценная повесть. Он задумал в то время роман о диссидентах и, вероятно,

хотел бы использовать материалы Зои.

Православные мои знакомые осуждали меня за то, что мы порвали с Зоей.

Таня Эрастова требовала, чтобы мы её простили и восстановили наши прежние

отношения. Какие, мол, пустяки! Даже Натали и та осуждала нас, хотя любила

не меньше, чем раньше. И отец Александр только разводил руками, но что

он мог поделать с нами? Его подопечные по-прежнему стояли далеко от «демократов»,

тем более что история с Зоей как бы подкрепляла их критическую позицию

в отношении смутьянов и бузотёров. Правда, в эти месяцы и он начал серьёзно

обсуждать со своими «мальчиками» еврейского происхождения проблему отъезда

в Израиль. Это называлось репатриацией.

Меня постигло большое разочарование в моих православных друзьях. Но

своей наивности я полагал, что человек, вставший на путь веры, рано или

поздно должен понять, что молчание в условиях, когда люди одно говорят,

а другое — думают, невозможно и противопоказано духовному здоровью. Mногие

мои православные знакомые считали, например, что отец Николай Эшлиман и

отец Глеб Якунин поступили бы правильно, если бы принесли покаянную тем

людям, от которых шли против них репрессии. Психология православных людей,

даже и искренне верующих в Бога, остаётся для меня одной из наиболее интересных

загадок, и рассуждение на эту тему увело бы меня далеко от темы моего рассказа.

Боюсь, что психология эта может определяться следующей формулой: от веры

в Бога — к безусловному послушанию Церкви и обрядоверию, от полного послушания

Церкви — к абсолютному повиновению царю-батюшке и преданности России, от

повиновении самодержцу — к бунту против него, от преданности России — к

верности Союзу Советов, а в конце концов — партии коммунистов.

Я продолжал ещё ходить в православную церковь и охотно участвовал в

кружке христиан, изучавших послания святых апостолов. Мы собирались еженедельно

на квартире моего друга Кястутиса и в течение часа-полутора внимательно

штудировали и комментировали Соборные Послания. Я верю в большую пользу

такого изучения. Подробно останавливаясь на каждой строке, мы дошли до

третьей главы Первого Соборного Послания Иоанна Богослова и начали разбирать