Пётр Кропоткин, князь анархии, 1907 год, «Взаимная помощь как фактор эволюции»:

«Наши обыкновенные зайцы, которые не собираются в сообщества для совместной жизни и даже не одарены особенно сильными родительскими чувствами, тем не менее не могут жить без того, чтобы не собираться для совместных игр. Дитрих Де-Винкелль, считающийся лучшим знатоком жизни зайцев, описывает их, как страстных игрунов, которые так опьяняются процессом игры, что известен случай, когда разыгравшиеся зайцы приняли подкравшуюся лисицу за товарища по игре.

Что же касается кроликов, то они постоянно живут обществами, и вся их семейная жизнь покоится на началах древней патриархальной семьи; молодёжь находится в полном подчинении у отца и даже у дедушки.

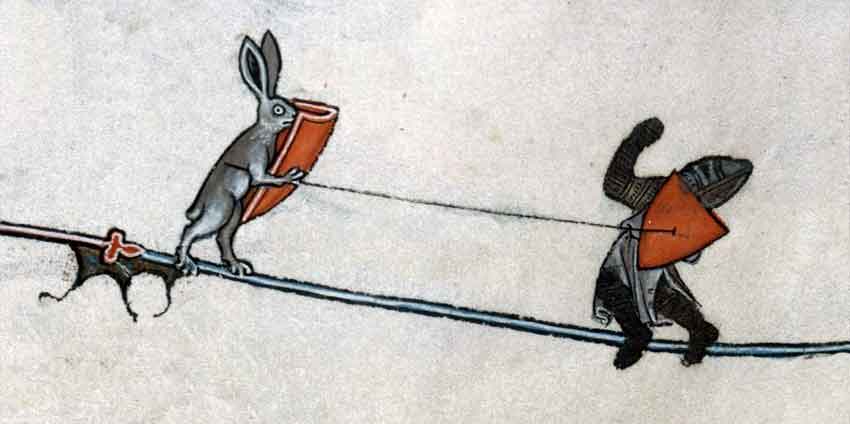

В данном случае мы имеем очень интересный случай: эти два очень близких вида, кролики и зайцы, не выносят друг друга, не потому, чтобы они питались одинаковою пищею, как обыкновенно принято объяснять подобные случаи, но, вероятнее всего, потому, что страстный заяц, большой индивидуалист притом, не может вести дружбу с таким покойным, смирным и покорным созданием, как кролик. Их темпераменты настолько различны, что должны быть препятствием дружбе».

Разумеется, это чистой воды проекция — как, впрочем, и рассуждения Конрада Лоренца о гомосексуализме у гусей или о том, что «ни один психически нормальный человек не пошёл бы охотиться даже на зайцев, если бы ему нужно было убивать дичь зубами и ногтями». Взять бы этого Лоренца да бухнуть бы на три года на Соловки! Точно так же, когда Фрейд рассуждает о том, что «в сновидении не охотник стреляет в зайца, а заяц в охотника», всего лишь сообщает о своём трепетном отношении к Гитлеру, о том, что он спит и видит, как бы убить фюрера хотя бы даже зубами и ногтями.

Что же проецирует Кропоткин? То, что он не мог, будучи человеком XIX века, выразить: свобода есть не всегда дочь анархии, но всегда внучка игры. Обыватель и мещанин начинаются там, где заканчивается игра — почему англичане умудрились сохранить свободу в невероятно ригидных формах. Их спасла культура fair play. На русский это переводят как «честная игра», но fair никоим образом не honest и не honourable. Честь не играет и игра не прибавляет чести. Fair play это игра красивая, изящная, добрая, игра с ясными правилами — прозрачными, понятными. «Fair» это характеристика почерка — ясного, разборчивого. Не столько честное, сколько чистое — вода может быть fair, что, разумеется, именно чистая вода, как и fair ветер — это не честный или почётный ветер, а ветер попутный, но попутный не по особой расположенности к кораблю, а просто вот так случилось. Что совсем поразительно для обитателей неправового пространство, Вебстер определяет fair play как игру, проведение и исход которой можно оспорить в суде, которая открыта критике.

Рабство всего этого не знает — ни прелестей насмешек, ни радостей суда, ни восторга от совпадения с бурей. Рабство, в лучшем случае, патриархально как жизнь кроликов. Кролик слуга царю, отец солдатам. Раб рабовладельцу и рабовладелец рабам. Кролик спасается одним — римо-католическим — способом: размножается с опережением (см. исчерпывающую монографию Iscander, Fazil A. «Rabbits and Boas: Comparative Libertology». Mambridge University Press, 1984). Однако, тем самым раб себя хоронит: чем более он размножается, тем шире база рабовладельца. Возрастает количество рабов, а не свободных. Вот почему борьба с абортами пованивает рабством — люди, возмущающиеся тем, что аборт губит живого человека, не возмущаются армией, которая, по их мнению, живого человека защищает. Правда, солдат немножечко того... убивает... и куда более любого медика, делающего аборты. Но солдат — раб, выполняющий приказ, а женщина, делающая аборт, поступает свободно, и одним этим ненавистна. Другое дело, что не быть крольчихой ещё не обязательно означает делать аборты. Тут опять же возникает игра — уже, не при Фрейде будь сказано, как основная форма секса, секса не ради размножения, а ради, извините, той самой свободы и любви, которые так непонятны кроликам и так понятны зайцам.